EINZUGSGELD

- Sebastian Brändli

- 12. Sept. 2025

- 5 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 22. Nov. 2025

Ein wichtiger Teil unserer modernen Freiheit ist die Freiheit der Niederlassung. Die gilt bekanntlich nicht weltweit, sondern für uns vor allem im Rahmen des Heimatlandes, also der Eidgenossenschaft. Dazu kommt, über die bilateralen Verträge, auch Niederlassung in der EU – wenn man seinen Unterhalt durch eine Anstellung am neuen Ort oder sonstwie belegen kann. In der Alten Schweiz war das jedoch ganz anders – bzw. umgekehrt: die Möglichkeit oder gar das Recht auf Niederlassung musste man sich «verdienen», so auch in Wollishofen.

ÿnzug

Der «ÿnzug», das Einziehen in Wollishofen oder anderswo, bedeutete, sich in die Verhältnisse am neuen Wohnort einzugeben, sich anzupassen, sich an der gemeinsamen Wirtschaft – vor allem auch am koordinierten Ackerbau und an der gemeinsam genutzten Allmende – zu beteiligen. Zum dafür nötigen Kauf eines Hofes galt es eben, der neuen Gemeinde eine «Abgeltung» für diese Teilnahme zu leisten. Man sprach vom Einzugsgeld, das der Neue schuldig war.

Wann diese Entwicklung genau einsetzte, ist nicht leicht zu bestimmen. Es brauchte als Voraussetzung jedenfalls politischen Verhältnisse – konkret: Gemeindestrukturen –, die diesen Einzug regeln wollten und die Abgabe geltend machen konnten. Im Alten Zürich waren die Gemeinden nicht frei, wie hoch sie den Einzug ansetzen wollten. Es war der Zürcher Rat, der einer Gemeinde einen Einzugstarif bewilligen musste.

Für Wollishofen ist klar, dass Neuankömmlinge im 16. Jahrhundert bereits ein Einzugsgeld bezahlen mussten. Wir wissen nicht, ab wann die Regelung galt, aber 1594 beantragte die Gemeinde beim Rat eine Erhöhung – es gab also bereits einen Tarif. Im Staatsarchiv Zürich sind Akten für das besagte Jahr vorhanden: die Eingabe der Gemeinde und der Beschluss des Rates.

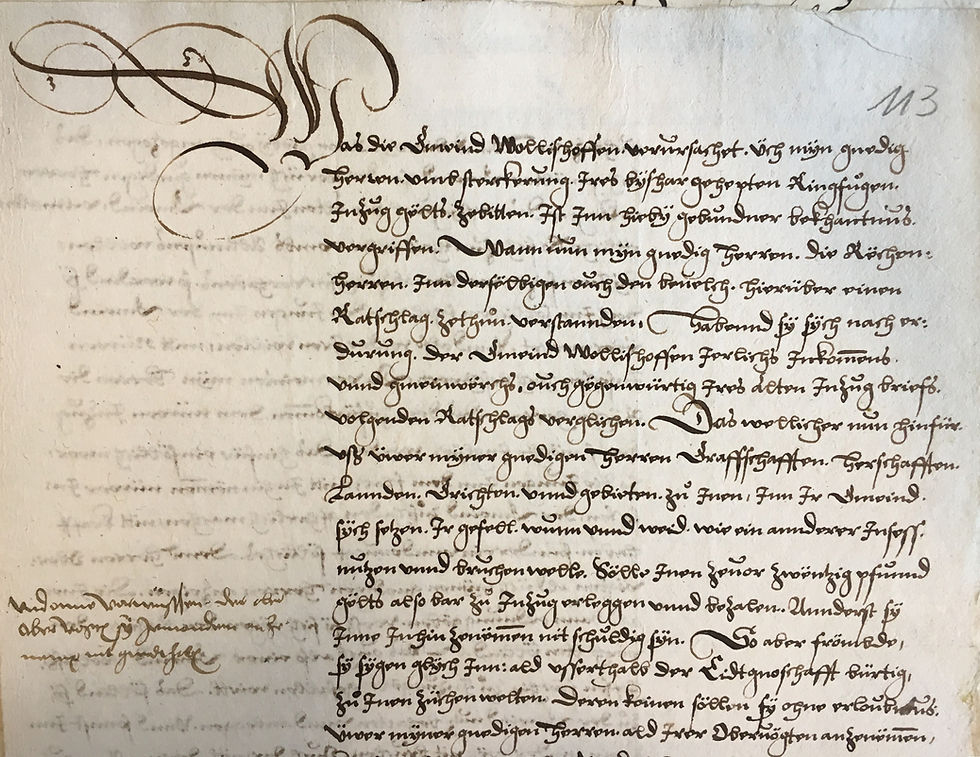

Die Eingabe wurde von einem von Wollishofen bestellten Anwalt verfasst und beginnt mit den Worten: «Was die Gmeind Wollishoffen verursachet, ÿch, mÿn gnedig Herren, umb Sterkung ihres bÿsher gehepten ringfugen Inzug Gëlts zu bitten, ist in hirbÿ gebundener Bekenntnis vorgriffen.» In die heutige Sprache übersetzt, würde das etwa lauten: «Was die Gemeinde Wollishofen veranlasst, Euch, meine Gnädigen Herren, um Stärkung, um Erhöhung des bisher geringfügigen Einzugsgelds zu bitten, ist in dieser Eingabeschrift enthalten.»

Erste Zeilen der Eingabe Wollishofens für Erhöhung des Einzugsgeldes, 1594.

StAZH A 99 6.

Die Gemeinde machte vor allem geltend, dass der bisherige Tarif schon lange unverändert sei, dass gleichzeitig Nachbargemeinden eine Erhöhung zugestanden bekommen hätten (damit war vor allem die Gemeinde Enge gemeint), und dass die Rechnung zeige, dass eine Erhöhung nicht einfach zu einem Gewinn führe, sondern dass nur die aufgelaufenen Mehrkosten abgegolten werden würden.

Wie der Rat das Thema diskutierte, ist nicht weiter belegt. Er dürfte – wie üblich – eine vorberatende und Antrag stellende Kommission eingesetzt haben, worin mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die beiden zuständigen Obervögte der Vogtei Wollishofen Einsitz hatten. Offenbar kam die Kommission zum Schluss, im Sinne der Gemeinde Antrag zu stellen, und das Einzugsgeld auf das Doppelte zu erhöhen. Der Rat beschloss ebenfalls in diesem Sinne, was konkret etwa bedeutete, dass Angehörige des Kantons Zürich neu zwanzig Pfund Einzugsgeld zu bezahlen hatten.

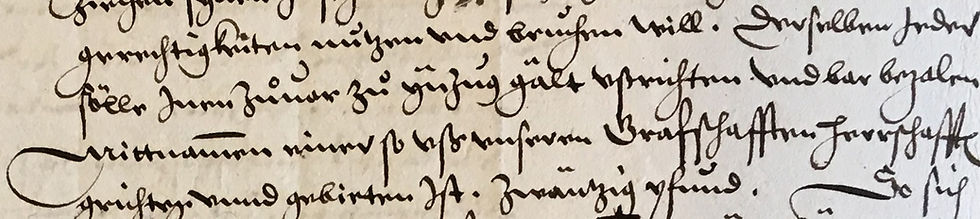

Beschluss über den Einzug in Wollishofen 1594, Auszug. StAZH A 99 6.

Auf dem obigen Auszug aus dem Beschluss ist zu lesen: ... Gerechtigkeiten nutzen und bruchen will. Deshalben jeder sölle Inen zuvor zu Ynzug Gält ussrichten und bar bezalen Mittnammen einer, so us unseren Grafschafften, Herrschaften, Grichten und Gebieten ist, zwäntzig Pfund. Fett gedruckt ist der wichtige Satz des Beschlusses, der die Gebühr erhöhte. Zwanzig Pfund: das war nicht wenig. Genaue Vergleiche mit heutigen Preisen und Werten führen zwar meistens in die Irre, fest steht aber, dass 20 Pfund um 1600 ein rechter Betrag waren!

Man bemerke: Der Rat zu Zürich wollte zwar die Gemeinderechnung Wollishofen ausgeglichen gestalten, also bewilligte er eine höhere Einzugsgebühr, doch er wollte auch, dass die Niederlassung seiner Untertanen im eigenen Hoheitsgebiet – im «Kanton Zürich» – möglichst frei lassen. Der Einzug für Kantonsfremde war deutlich höher: im neuen Tarif mussten Auswärtige aus den anderen eidgenössischen Orten 40 Pfund bezahlen. Die Gebühr für Zuzüger aus dem eigentlichen Ausland war noch höher.

Weitere Erhöhungen – und Aufhebung

Doch diese Erhöhung reichte auf Dauer nicht. Der Bevölkerungsdruck wurde grösser, die Abwehrreflexe ebenfalls, die generelle Teuerung tat das ihre. 1606, nur 12 Jahre später, wurde ein weiterer Anstieg bewilligt, 1673 dann ein nächster (und letzter). Der in diesem Jahr ausgefertigte Einzugsbrief liegt im Stadtarchiv; der Rat bewilligte den Wollishofern den beträchtlichen Tarif von 160 Pfund (80 Gulden) für Zürcher Kantonsangehörige!

Quittung für Kaspar Bosshard von 1768 (Einzugsgeld von 165 Gulden).

Privatarchiv Muggenbühl.

Selten erhalten sind private Unterlagen zum Geschäft des Einzugs, insbesondere des Einzugsgeldes. Im Privatarchiv Muggenbühl befindet sich ein solcher Beleg: «165 Gulden (fl) zahlt Meister Kaspar Posart [Bosshard] Einzuggält den 29. Abril 1768. Bescheint Seckelmstr. Jacob Husher [HußHer] zu Wollishoffen».* Die aus Hittnau stammende Familie Bosshard übernahm seit 1767 das Muggenbühl. Die Rechtsgrundlage für die Gebühr von 165 Gulden ist mir nicht bekannt, es kann aber davon ausgegangen werden, dass es sich bei diesem Betrag trotz Teuerung im Verlaufe der Jahrhunderte um eine substanzielle Summe ging: Ein habliches Wohnhaus auf der Zürcher Landschaft kostete in der 2. Hälfte des 18. Jh. zwischen 1000 und 2000 Gulden, die Einkaufsgebühr dürfte demnach etwa einen Zehntel des Hauswertes ausgemacht haben (1 Gulden=2 Pfund.)

Mit dem Untergang des Alten Zürichs wurden auch die Einzugsgelder in Frage gestellt. Die helvetische Verfassung von 1798 erklärte alle bisherigen Bürger mit den Untertanen generell zu Schweizerbürgern: «Alle diejenigen, welche jetzt wirkliche Bürger einer regierenden oder Munizipalstadt, eines unterworfenen oder freien Dorfes sind, werden durch gegenwärtige Konstitution Schweizerbürger», heisst es in Artikel 19 der Verfassung der helvetischen Republik vom 12. April 1798.» Die Niederlassungsfreiheit innerhalb dieser Republik ergab sich aus dieser Bestimmung. Kantone spielten in dieser Verfassung nur eine ausführende Rolle. Die Mediationsverfassung Napoleons führte die Kantone wieder ein, um die Niederlassungsfreiheit zu garantieren, wurde deshalb in der «Bundesacte der Mediationsverfassung» in Artikel 4 festgehalten: «Jeder Schweizerbürger ist befugt, seinen Wohnsiz in einen andern Kanton zu verlegen und sein Gewerbe daselbst frei zu treiben; er kann die politischen Rechte, gemäß dem Geseze des Kantons, in dem er sich niederläßt, erwerben, aber dieselben nicht zu gleicher Zeit in zwei Kantonen ausüben.» Damit waren den Einzugsgeldern bzw. -gebühren deutliche Grenzen gesetzt.

Das kantonale «Gesetz über das Niederlassungs-Recht schweizerischer und fremder Ansässen in dem Canton Zürich» setzte die Bedingungen für eine Ansiedlung im Kanton als Inhaber einer Wohnung oder eines Heimwesens – und verwies just auf die bisherigen Einzugsbriefe und -gelder. In Art. 11 wird verordnet: «Wenn ein Ansässe in einer Gemeinde sich eine Wohnung oder Heimwesen ankaufen will, – so soll er dem Gemeindrath zeigen, daß er mit seinem Vermögen diesem Kauf nach Innhalt des dortigen Einzugsbriefs gewachsen sey. So bald aber, der gesetzlichen Vorschrift vom 28. May 1803. zufolge, in jeder Gemeinde des Kantons das Bürgerrecht auf eine, mit den davon abfliessenden Vortheilen in billigem Verhältnisse stehende Weise geöffnet ist, kann kein Ansäße eine Wohnung oder Heimwesen kauffen, ohne sich, von dem Tag des Ankaufs an, innerhalb des Zeitraums von zwey Jahren, das Gemeindsbürgerrecht unter den festgesetzten Bestimmungen zu erwerben.» Es wurde also das Recht für solche Personen geschaffen, die in der Gemeinde «einen eigenen Rauch führen wollten», mit dem Kauf eines Heimwesens das Gemeindebürgerrecht zu erwerben – und das auch ohne Einkauf in die dörfliche Wirtschaftsgemeinschaft.** Das war auch der Start für die bis heute geltende Praxis der Bürgerrechtsgebühren. Die Existenz der Allmenden als Nutzungsgut der bäuerlichen Wirtschaftsordnung wurde indessen erst später abgeschafft – in Wollishofen war die Schaffung der Allmend als Übungsort des Waffenplatzes zentral: der Kanton Zürich kaufte den Wollishofern die Allmend 1816 zu diesem Zweck für 16'000 Gulden ab.

Sebastian Brändli

* Jakob Hausheer (1726-1809), verheiratet mit Anna Hausheer, war ein hablicher Bauer im Weiler «auf dem Rain» (Haushalt Nummer 75) – und Säckelmeister der Gemeinde.

** Die Gesetze des Kantons Zürich (ab 1803) sind auf der Homepage des Staatsarchivs abrufbar.

Kommentare